- 2025-02-23 08:20 2060

- 产品价格:面议

- 发货地址:河北邯郸永年县 包装说明:不限

- 产品数量:9999.00 个产品规格:不限

- 信息编号:178077454公司编号:21182620

- 赵晓宁 微信 13784217999

- 进入店铺 在线留言 QQ咨询 在线询价

老砖雕生产厂家 什锦窗装饰

- 相关产品:

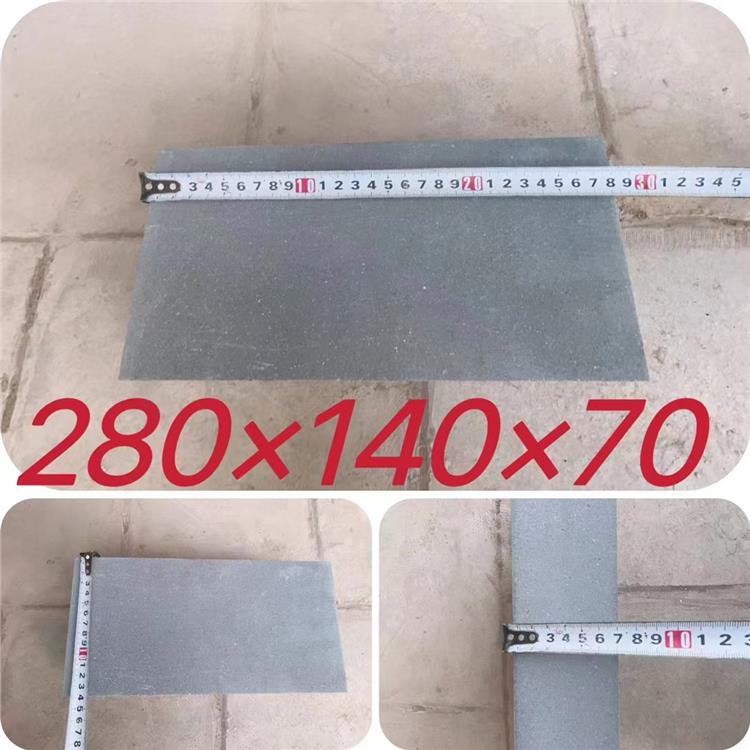

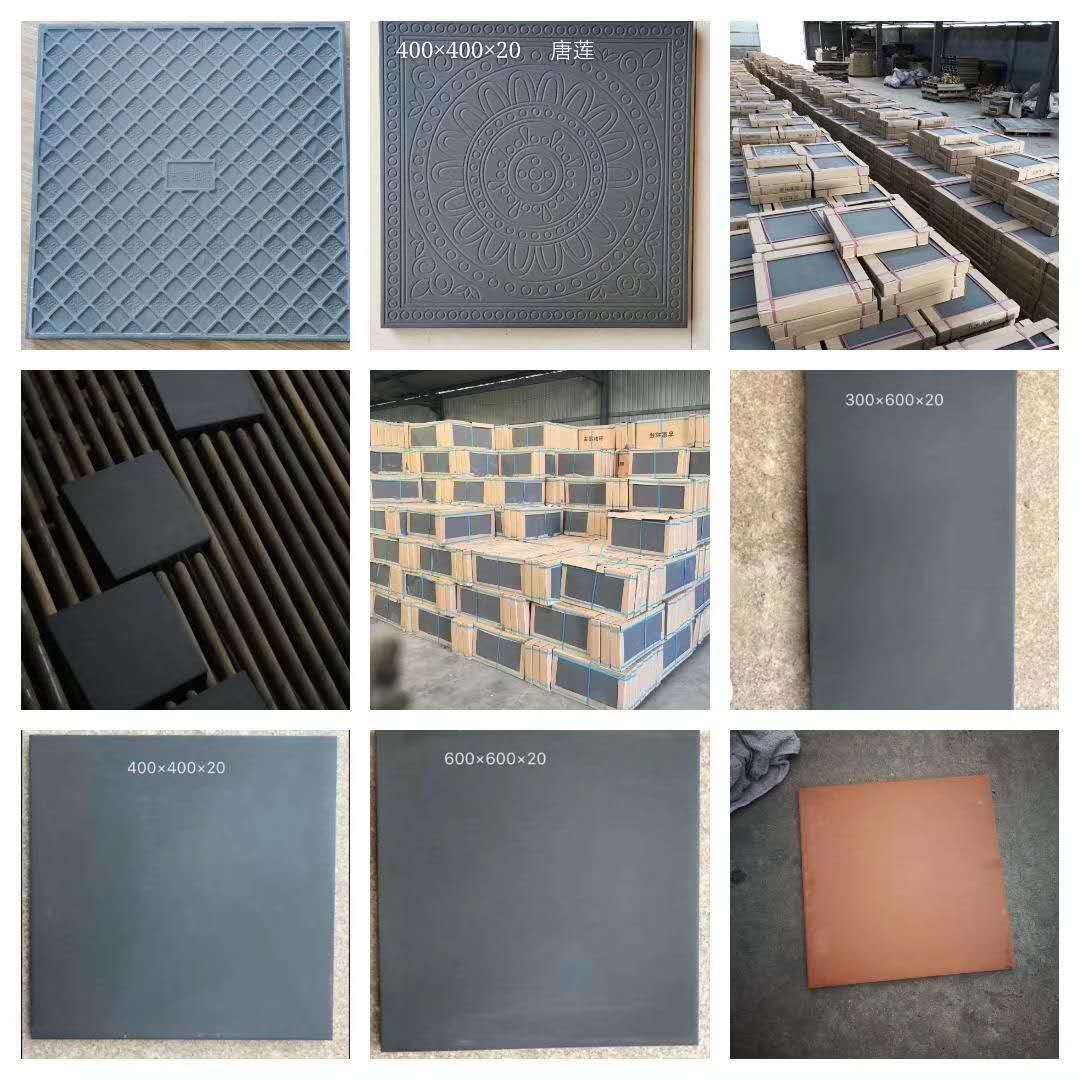

品牌:亿泽产地:邯郸市材质:水泥颜色:灰规格:规格齐全,可定做可售卖地:全国

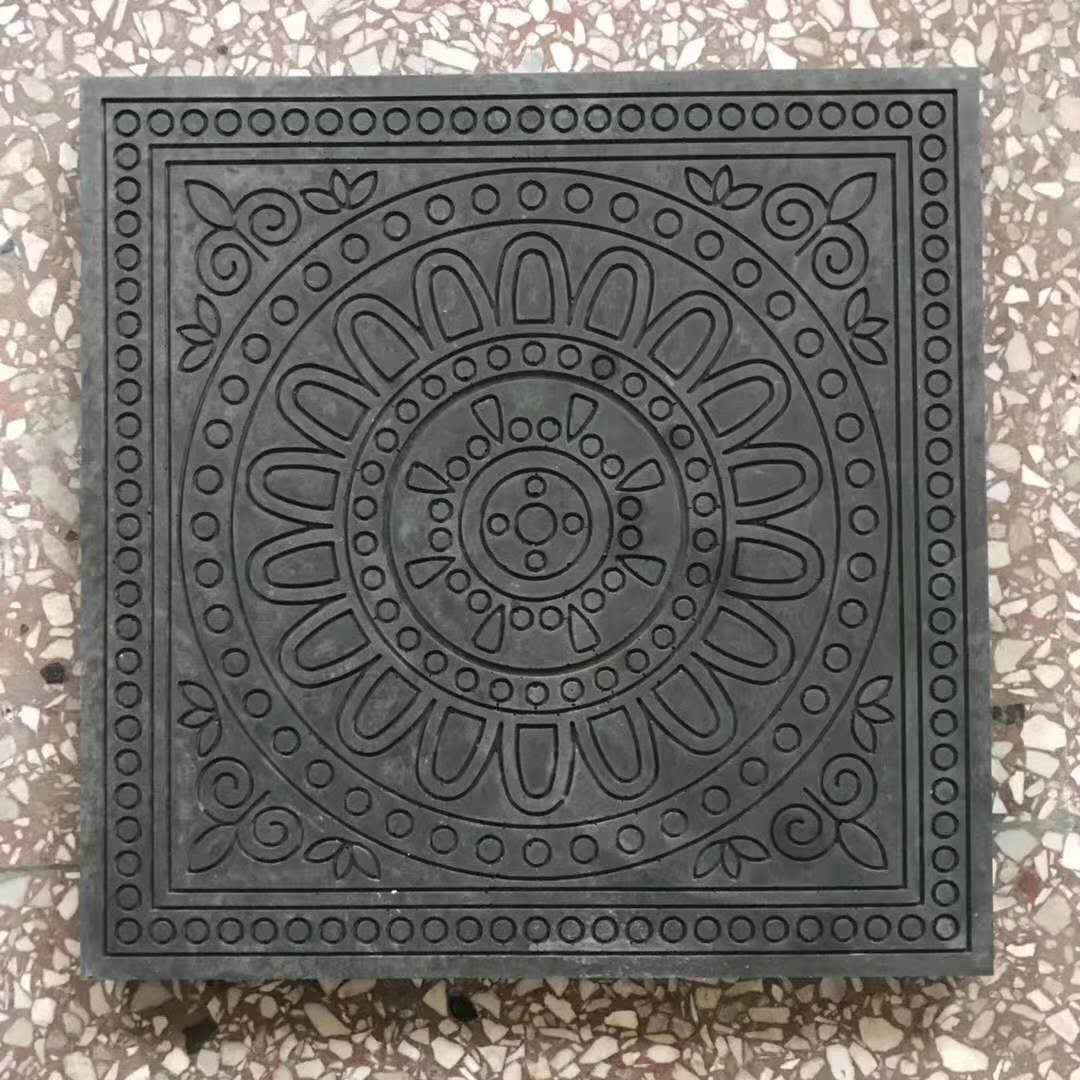

我国早的砖产生于周代。春秋战国时期,砖雕工艺初露端倪,河北易县燕下都等遗址发现的模印花砖,已出现米字纹、绳纹、回纹等装饰纹样。依据建筑需要有长方形、正方形、三角形、桃形、梯形、圆形,及其他不规则形等种类,匠人能在这有限的空间中随心所欲,变化多端。

元代,墓室砖雕逐渐衰落。至明代,砖雕由墓室砖雕发展为建筑装饰砖雕。例如,南京明孝陵宫城东西两侧的砖雕八字墙上雕刻大卷草折枝花等浮雕图案,安徽凤阳明代中都城址内须弥座上的折枝花和、云彩、龙等砖雕图案;同时,安徽、江苏等地的民间砖雕也有了发展。

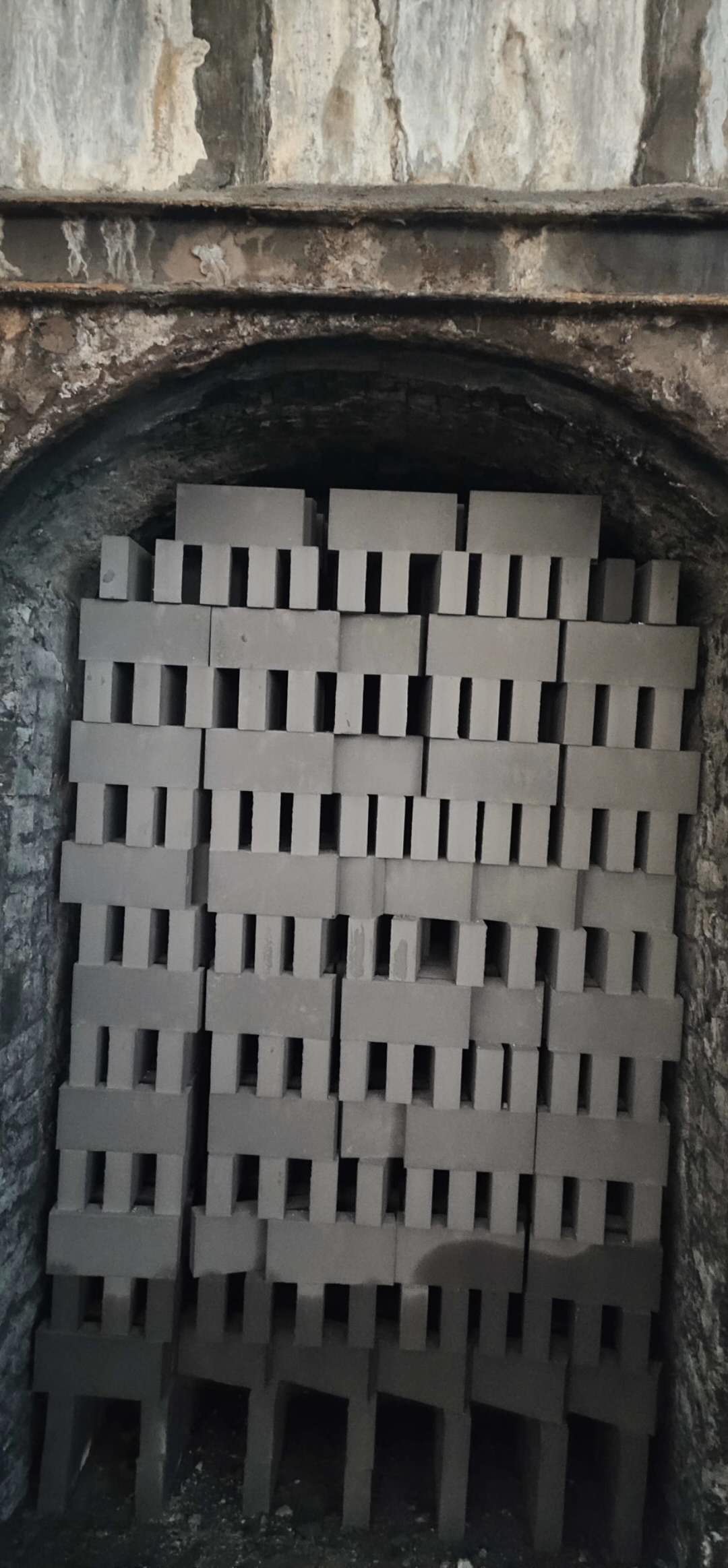

烧砖时一般不用“大火”,初点窖用的是“小火”,行话称其为“热窖”。热窖后才转为“中火”,一般烧一窖砖的时间是三天三夜。通常在烧完后会用“柳罐”将池水汲上窖顶,泼于覆盖在砖块顶部的土层上,让水经过土层渗透过滤,将全窖中的砖块淋透为度。

这中间一是要“打窟窿”,即用錾子将图案以外的空隙部分剔空到需要的深度、并将底部剖平、以显示出图案的大抵形状;二是要“镳”,即对图案的深浅层次、遮挡关系进行大略表现。后的修饰是对细部进行进一步加工,对粗糙不光洁的地方,用糙石磨光;砖面的沙眼,用砖灰调适量猪血填补。